文/颜鹏 胡云柯 薛恒渊

2024年8月至2025年4月,为挖掘蓬船灌区排洪泄水节点墨砚湖周边地域文化,四川师范大学巴蜀文化研究中心研究员、蓬溪县政协文史委原主任胡传淮,蓬溪县政协文史委委员颜鹏,蓬溪县图书馆馆长胡云柯,蓬溪县家谱收藏研究中心特聘研究员薛恒渊,蓬溪县楹联学会会长李映海等相关人士,数十次前往墨砚湖一带考察,重点关注该地域文物古迹南池寺、天门寺、连二寨,以及1932年底为配合红四方面军入川,由中共四川省军委策划、蓬溪地下党组织实施的东乡民团暴动在打铁垭一带开展攻打蓬溪县城的战斗遗址。其中,对南池寺进行了全面走访、重新梳理和详细考证,发现了一些全新的东西,今作记补阙,以对南池寺有更为准确的定位并为挖掘开发蓬溪庭院文化提供参考。

一、位置及面积

南池寺位于蓬溪县普安街道打铁垭村(原南池寺村,或南城寺村,2016年合乡并村后,统称为“打铁垭村”)吕家沟约5米的高半坡上,距蓬溪县政府东南方向约3公里,距墨砚湖南堤约600米。2012年2月27日。蓬溪县人民政府公布为县级文物保护单位。

蓬溪县文管所对南池寺的简介如下:

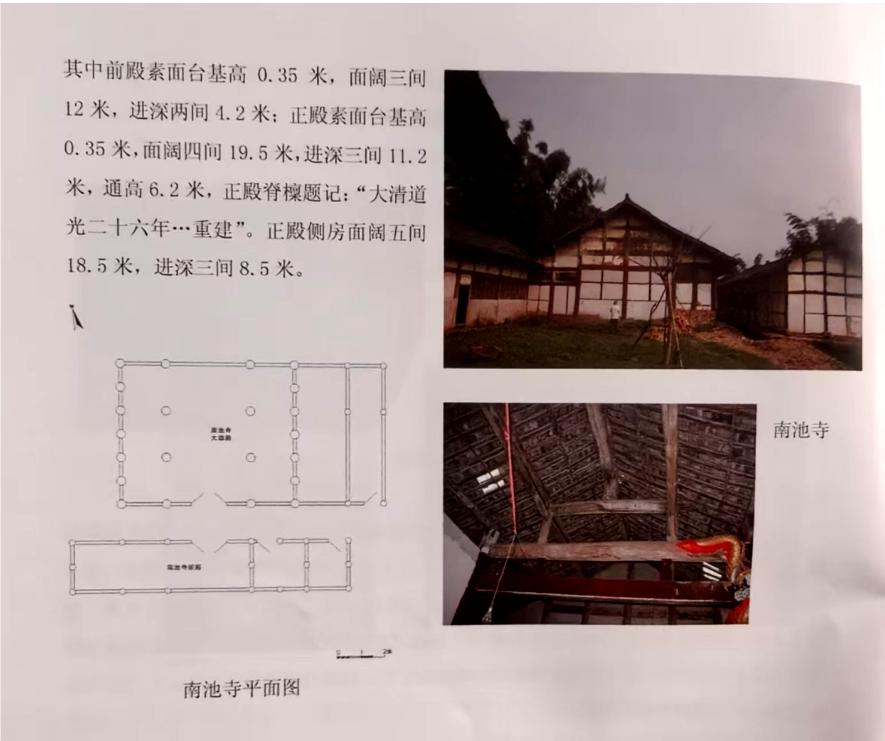

南池寺坐西北朝东南,四合院布局,占地478平方米,分布面4000平方米。现存前殿和正殿,均为木结构单檐歇山顶,穿斗抬梁混合式架梁,八架椽屋前后乳栿剳牵用四柱,其中前殿素面台基高0.35米,面阔三间12米,进深两间4.2米;正殿素面台基高0.35米,面阔四间19.5米,进深三间11.2米,通高6.2米,正殿脊檁题记:“大清道光二十六年……重建”。正殿侧房面阔五间18.5米,进深三间8.5米。

从现场查看,南池寺“正殿侧房面阔五间18.5米,进深三间8.5米。”应为正殿左侧一排呈L形、大门上方写有“上游公社南池寺村小学”的青瓦平房,其房前有长约15米、宽约15米院坝一个。另外,正殿右侧还有一排应为20世纪80年代修建未纳入保护建筑的青瓦平房(现为老年活动室),房前有长约20米、进深约15米左右的院坝一个。

因此,目前的南池寺建筑群是由一座正殿、一座前殿、两座侧房等四座老旧建筑和两块院坝组成,两边各有一条道路上坡,左为长20余米、宽2米左右的土路斜坡道;右为长20余米、宽1.5米左右的石梯,上有山门一座。整体呈品字形展开。正殿和前殿平行错开约5米,屋顶远观似两人字,如双燕展翅,甚为显眼。

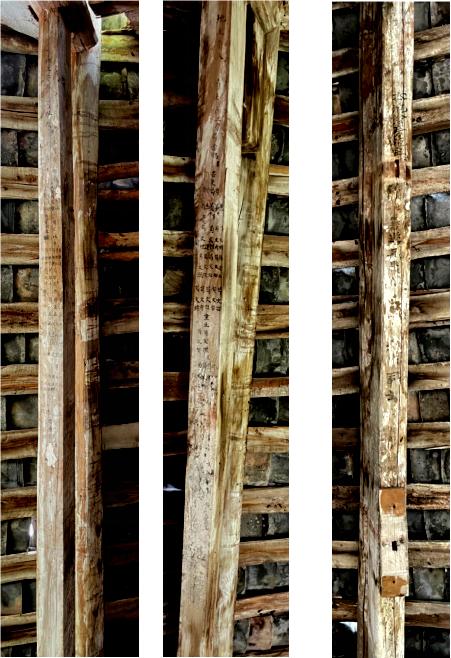

二、梁记及内容

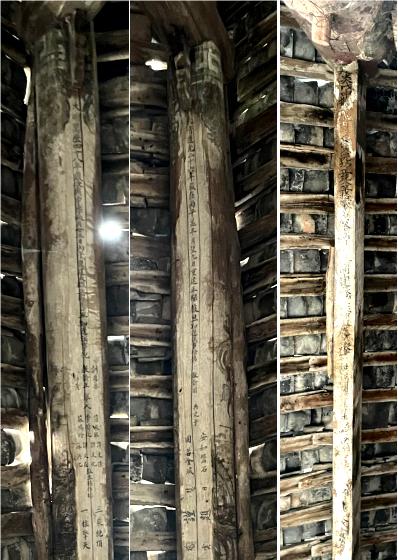

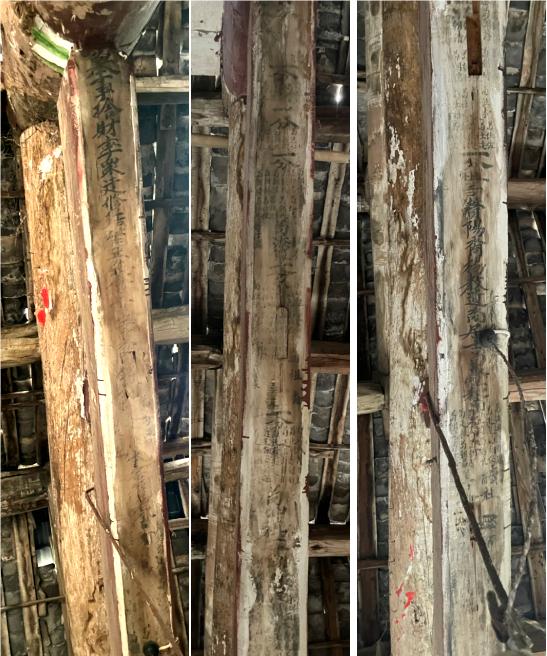

南池寺正殿和前殿内共有十余根大梁有题记,其中正殿五根、前殿若干根,分别为:

1、正殿正梁左侧题记

大明万历四十八年岁次庚申季秋月廿三日丙午监建大雄正殿吉旦 知蓬溪事倪 主簿黄 教谕王 训导晏 举人 苏鸣瑜 李时化 蒲来举 苏洪化 谭文在 谭文化 谭文杰 监生 杨作标 三乘绝顶 一柱擎天

2、正殿正梁右侧题记

大清道光岁在丙午孟冬月望九日重建正梁毂旦 知蓬溪事 徐杨 教谕周 典史于 安如磐石 固若金城 慈云 慧日 谨题

3、正殿偏梁题记

建炎戊申并土乾道庚寅完功正统八年十二月二十八日吉旦开山建殿……(省略号为后字不清)

4、正殿三根抬梁题记

(1)举事舍财率众建修结笼正验……生员……

(2)一分祖苟赘阳裔杨教遗裔居士苟龙敖裔(上下苟氏宗人姓名几十人)养读建社谨题……

(3)一分……苟添监一分(上下苟氏宗人姓名几十人)苟坤祖一分……

5、前殿其它四根梁上题记

(1)前殿两间屋内中梁题记仍然主要以苟氏宗人姓名为主,其中不乏书吏、童生、生员、礼生等文字,此不详述。

(2)另两根抬梁题记为其他姓氏及遂宁信民几十人等,主要内容均为捐地捐田施财舍房献条石等等,字迹大多模糊不清,此不详述。

南池寺现有建筑内,除梁记外诸如牌匾、碑刻、书籍等实物尽已毁失,未留下其它任何文字物品。

三、史料考据

1.旧志

南池寺一名,最早出现在清道光《蓬溪县志·卷五·寺观》:“南池寺,县南,宋建炎年建;明初圯;万历年重建。”

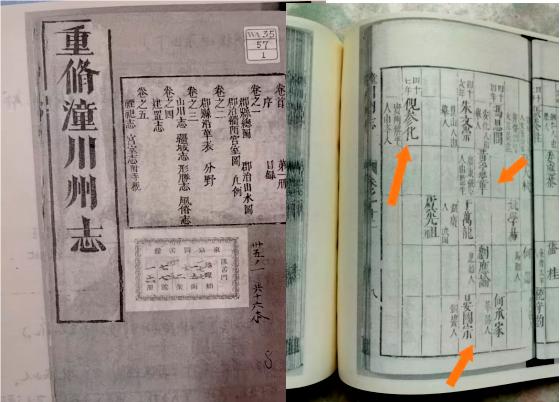

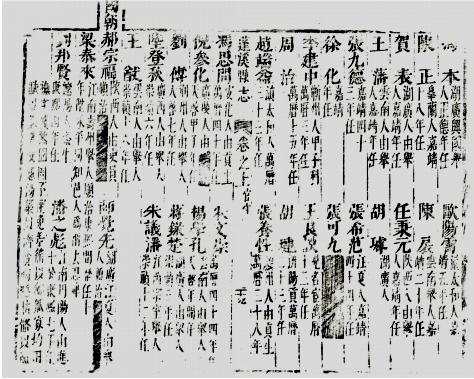

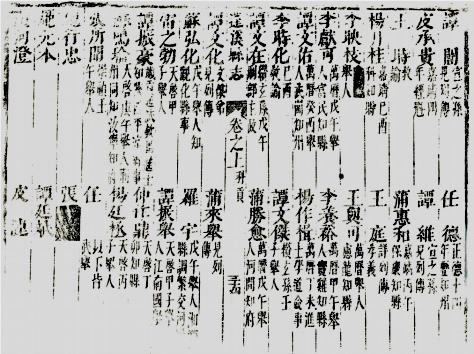

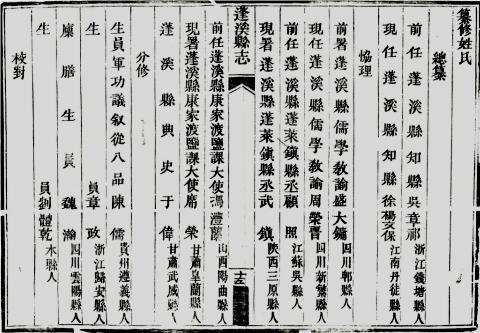

经查明万历重修《潼川州志》、清康熙、清乾隆、清道光《蓬溪县志》等旧志,正殿正梁题记所载知县、主簿、教谕、训导、举人等,俱有名可查,真实有据。知县名倪参化,贵州黎平人(县志广陵人),明万历四十七年(1619)至天启四年(1624)任蓬溪知县;主簿名黄宪章,广东饶平人,由监生;教谕未详;训导名晏国宗,铜梁县人。举人苏鸣瑜,明天启初年(1621)庚午科举人,后任蕲州同知、汝宁知府;李时化,明万历四十七年举人,后任教谕;蒲来举,万明历四十六年戊午科举人,江南甘泉县知县,赠太仆卿;苏洪化,明万历四十六年戊午科举人,后任观化县知事;谭文在,进士谭缵玄孙,明万历四十六年戊午科举人;谭文化,谭缵玄孙,明万历四十六年戊午科举人,天启二年(1622)壬戊科进士,后敕封忠义记入史册;谭文杰,谭缵玄孙,谭文化兄,明万历四十年(1612)壬子科举人;监生杨作标,河南巡抚杨作楫族弟。

明万历四十七年“重修《潼川州志》”对倪参化、黄宪章、晏国宗的记载

清康熙《蓬溪县志》对倪参化的记载

清康熙《蓬溪县志》对李时化等举人的记载

前殿主副梁题记所载知县、教谕、典史等,知县徐杨名徐杨文保,字芝仙,江苏丹徒进士,清道光二十五年三月任;教谕周名周荣晋,新繁廪贡,清道光二十四年(1844)六月任;典史于名于伟,甘肃武威县人,清道光二十四年正月任。

清道光《蓬溪县志》总纂中对徐杨文保等人的记载

相较于清康熙、乾隆版志,和后来只做续补的清光绪志,清道光《蓬溪县志》是历版县志中考证较详实的蓬溪地方旧志,然因前版简陋和遗缺,仍有许多不全之处。万历重修《潼川州志》纂修于明万历四十七年,纂修人陈时宜是李时珍同乡湖北蕲州人,万历举人,万历后期任潼川知州。万历重修《潼川州志》现为日本国会馆收藏孤本,较明嘉靖旧《潼川志》更详,入清以后在四川境内无人得见,后修志者均不知尚有存者,是对清版《蓬溪县志》的重要补充。因此,清版县志中关于正殿正梁题记中主簿黄、训导晏等均无载,经万历重修《潼川州志》查证补阙,说明清道光二十六年(1846)重建正梁时,正梁左侧题记所书明万历四十八年等文字不可做假,因彼时均不知主簿黄宪章、训导晏国宗等名,是为原记。这也是2012年县文管所确定文物保护等级时,在县志中没有查到黄、晏等人名字,没有认可万历题记时间的原因。另外,清道光《蓬溪县志》始修于道光二十四年(1844),定版问世于道光二十五年仲夏,知县徐杨文保等县志总纂人等姓名与明万历题记同记一梁,是为县志对南池寺新考的重要佐证,更亦不可做假。因此,南池寺纳入清道光县志正史记载,其正殿正梁题记和前殿正梁题记真实、清晰地反映了南池寺的建造及重建时间轨迹,是非常重要的历史依据。

2. 走访老人

(1)吕甫祥,1929年生,现年96岁,南池寺村人。其口述南池寺学校在清朝时期为敬家的私塾学校,名为南池书塾,其父是南池书塾教员。1949年前,坡上仅有大雄殿正殿和前殿(禅房),塑有大佛和观音像,坡下今瓦渣田处还有山门、学堂、水井等,水井旁边是两块很大的堰塘,所以那里叫做南池。民国时期学校名字叫南池中心小学,吕甫祥本人曾就读于南池中心小学、蓬溪抗建私立初中和南充西山高级中学。1949年当解放军,参加西北战争,1951年参加抗美援朝战争。1933年曾有红军在南池学校内宣传革命、1935年前后有一进步青年(贵州人,姓杨)在校秘密宣传抗日(为吕听父讲述)。

(2)吕涛祥,1939年生,现年86岁,南池寺村人,1949年前就读于南池寺中心完小,1955年参加中国人民解放军铁道兵。讲述了南池寺小学培养出来的一些名人,如民国时期国民党陈诚部队少校军需官杜方永、国民党军队少将团长抗日英雄杜茂修、解放后原新疆拜城县县长吕瑜祥、沈阳军校少尉军官吕安松、中国驻联合国维也纳常驻官员吕安梅、四川省人大常委会原副主任敬中春、四川大学水利水电学院退休教授薛炎森等等,以及解放后南池寺村小停办之前三任校长周华琼、李永华、吕安怀。他还讲述了一个重要史实:有一位名叫杨光明的外地地下党员曾在南池寺小学教书,宣传进步思想和抗日活动,和吕甫祥口述吻合。

采访南池寺吕涛祥(右)老人

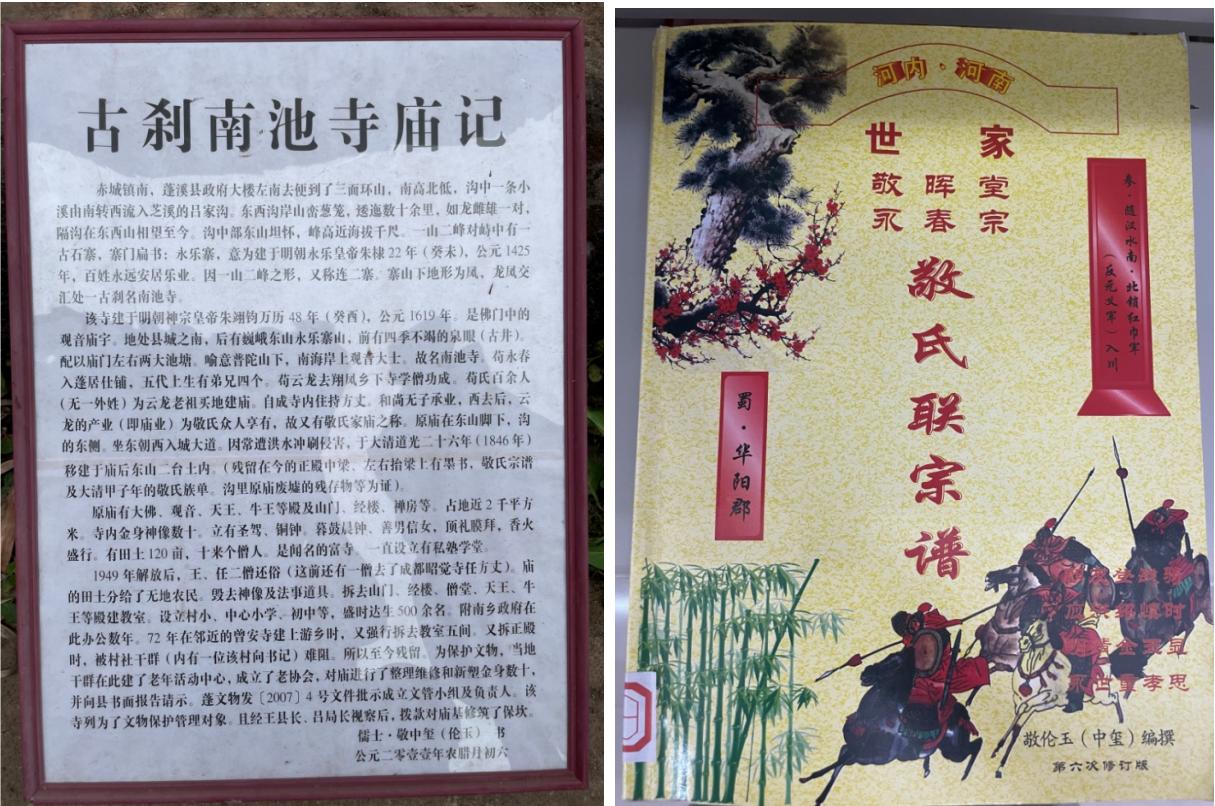

(3)南池寺村已逝老人敬伦玉曾于2011年撰有《古刹南池寺庙记》一文,称寺建于万历四十八年、移建于清道光二十六年与新考有出入,其寺庙宗教描述与吕祥甫所述相近。另述有连二寨名称的来历。寺庙记中提到的《敬氏宗谱》和族单可作重要参考。

3. 宗谱族单

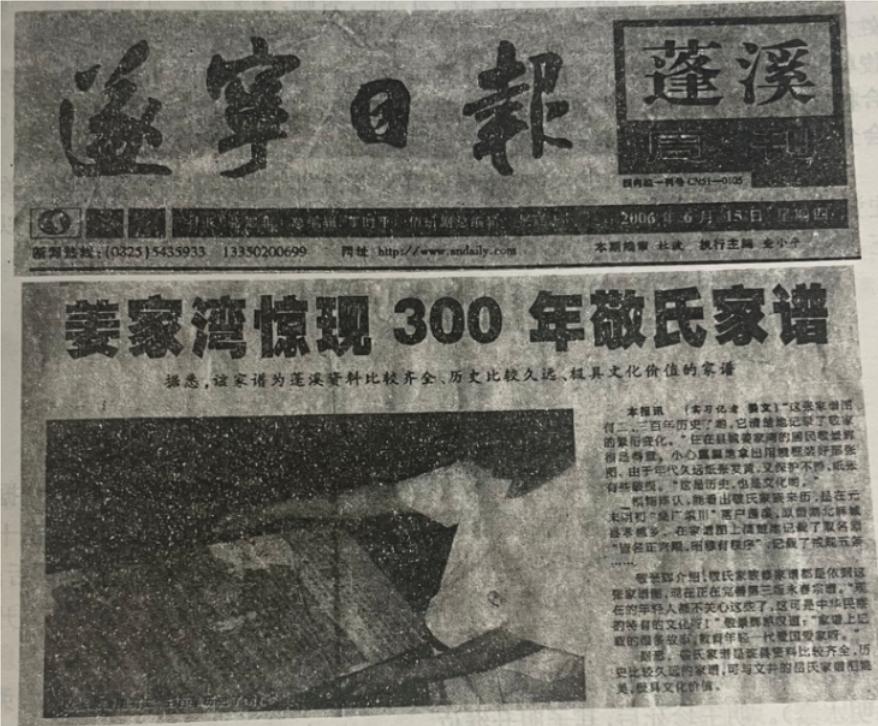

2006年,蓬溪县城姜家湾发现一部清代《敬氏族谱》,从明末清初蓬溪敬氏入川始祖敬永春开始,载时迄今逾300余年,为揭开南池寺梁记苟氏姓名宗源提供了重要的依据。

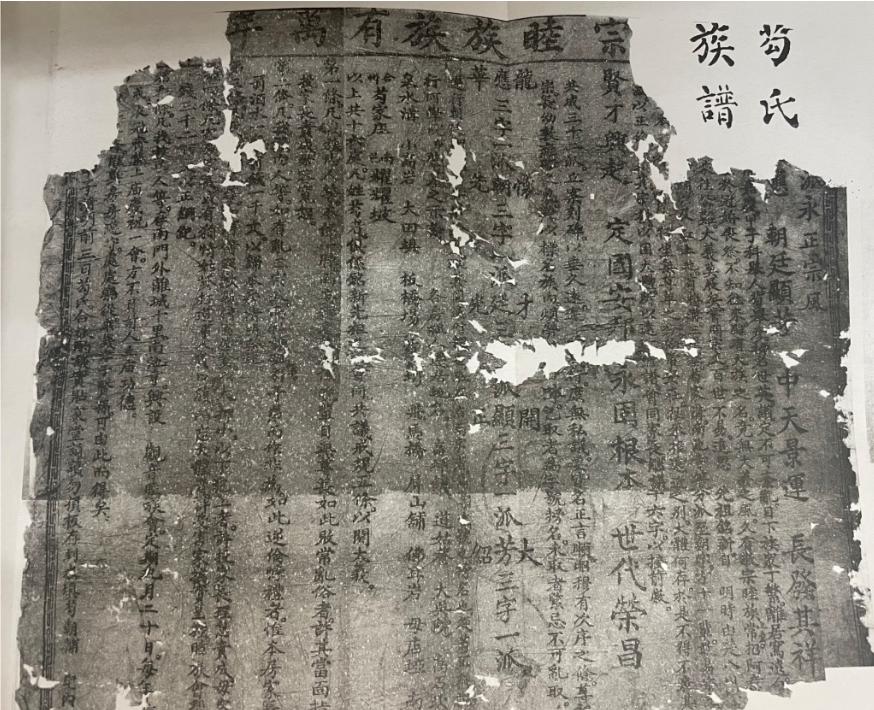

从《苟氏族谱》记录的姓名来看,南池寺前殿梁记上有多位苟姓人士在族谱上有载,如苟廷禄、苟廷远、苟朝谆、苟朝清、苟朝举、苟朝良等,并记载了清道光二十六年,南池寺下田沟中的山门和学堂被洪水冲毁,迁建于坡上的史事,从而进一步佐证了前殿于清道光二十六修建的事实。

2012年,敬伦玉牵头编写了《敬氏联宗谱》,详细整理了自清宗祖敬永春以来南池寺村及附近乡村敬氏宗亲,和一些族单家规、传闻艺文、忠节英烈、名人故事、长寿老人等,此不详述。

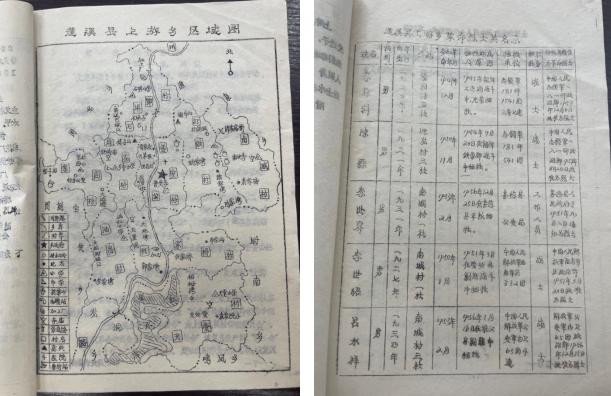

4.乡镇志

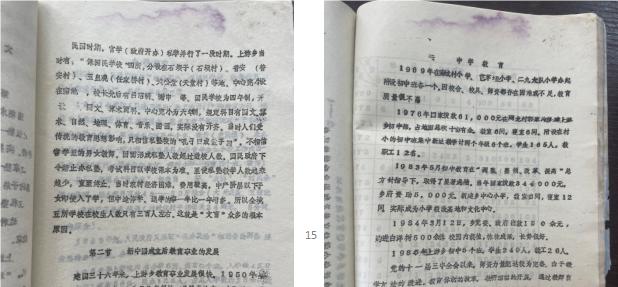

1985年,蓬溪在开展全县地方志纂修时,组织各乡镇分别编写了建国以来第一套乡镇志,志书编年以建国后为主,《上游乡志》于1986年编成。彼时,南池寺归属蓬溪县上游乡管辖,是该区域唯一一处庙学一体的建筑。根据《上游乡志》记载,建国前,南池书塾官方名称为南池中心完小,是和官方在普安村、石坝村等四处设立的“保国民学校”并行的私塾学堂,校长先后为吕昭明、谢申选。建国后,南池寺中心完小改为南池寺村小学,1969年附设一个初中班,1983年新建上游乡中心小学后无记录。

建国后,在南池寺村小读过书的烈士有5位(经走访老人吕涛祥核实),分别是1951年牺牲于朝鲜战场的志愿军李尊科、1956年在四川凉山州喜德县平叛牺牲的李世界、1951年在四川阿坝州懋功县(今小金县)剿匪牺牲的李世昭、1956年在四川甘孜州雅江县剿匪牺牲的吕水祥、1979年在对越自卫战中牺牲的敬中良。成材学生有原西南师范学院校长敬天贞、毕业于清华大学自控系的工程师吕祥清、原南充四川石油学院教授吕荣才、四川丹巴县中学教导主任向志金、原云南水利学校党委书记吕昌祥等人。

四、考述总结

根据对南池寺各种资料的梳理,我们可以得出如下结论:

南池寺初建于北宋建炎二年(戊申,1128),南宋乾道六年(庚寅,1170)建成。明初毁坏,明正统八年(1443)在原址后山开山重建;明万历四十八年(1620)建大雄正殿。清道光二十六年(1846),下田处山门、学堂等因水患拆除,重修正殿正梁,在正殿前移建前殿作为学堂。民国时期,在正殿两侧建牛王殿和天王殿,并在两殿后面修建偏房,设私立中心完小。1983年拆除牛王殿和天王殿,材料用于修建上游乡中心小学,正殿两侧继续兴办南池寺村小学,至20世纪90年代后期中止办学。

因此,现存的正殿应为明万历时期建筑,一直作为宗教场所;前殿应为清道光时期建筑,为迁建学堂;正殿两侧偏房南池寺村小学建筑为民国初期修建,至今未曾移动或重建,保存完好。

在中国古代,学校往往和寺庙建在一起,比如蓬溪的文昌宫和环溪书院(今蓬溪下河小学校)。寺庙通常具有较为宽敞的建筑空间和庭院,可以被改造成教室和操场。寺庙本身具有一种庄严肃穆的文化氛围,这种氛围有助于培养学生的良好品德和学习态度。同时,寺庙的位置往往较为偏远,环境清幽,周围的自然环境,如山林、溪流等,也可以为学生提供一个宁静的学习环境,适合学习,有利于师生们静心读书。王维曾有诗云:“曲径通幽处,禅房花木深。”另外,封建社会,在建学的同时为孔子等文化圣人建庙供奉,将儒家思想和宗教意识与教育结合,以达到封建统治的目的。还有,寺庙愿意接纳和资助书生,也认为是一种潜在的投资,如果将来书生考中了功名,他们会回来答谢曾经留读的寺庙,从而带来更多的利益。因此,学校与寺庙融合在一起的原因主要是经济、环境、统治需要,以及潜在的社会回报所决定的。

从南池寺的正梁题记载有知县、主簿、教谕、训导、举人、书吏、童生、生员、礼生等人物姓名情况,以及当地敬氏、吕氏宗谱记载内容来看,南池寺至少在明万历四十八年起即为今打铁垭村(原南池寺村)苟氏宗族和吕氏宗族兴办的庙学一体的私塾学校,得到了当时官府的大力支持,周边十数乡村的童子均到南池书塾读书,生源最多时可达500余人,几百年来为该地的宗族及寒门弟子培养出了众多优秀人才。

南池寺环境优美,是一个庙学共存的好地方。这里既有梵刹的宁静,又有杏坛的活跃,晨钟暮鼓与讲经书声交织在一起,形成一种美妙的天籁之音。1933年,南池书塾曾为蓬溪东乡民团暴动提供隐蔽场所;1935年前后,又有北下青年在校宣传进步思想和抗日入侵,为南池书塾增添了一抹红色的光芒。解放以后至20世纪90年代末,南池书塾改为公立南池寺村小学,继续为新中国的培养了许多优秀人才。

南池书塾虽经千年风雨侵蚀,却仍然顽强地保留着一丝残存价值。相对于蓬溪及周边的其它许多古代建筑,南池书塾更有历史、更有文化、更有故事,且临近县城,坐拥墨砚湖景区,因此更有地缘、更有人脉。把南池书塾认真规划,保护利用,建议以南充七宝寺南池书院为样板,打造成具有较大社会经济价值的文化庭院。同时,打通南池书塾后面附南乡天门村约2公里左右的隔山通道,串联连二寨和天门寺,既增加了墨砚湖的旅游景观,又大幅缩短蓬溪县城与天门村的距离,为带动打铁垭村和天门村一带的乡村振兴具有很大的意义。

词曰:

泱泱溪水,郁郁蓬山。唐兴于不知赋敛(杜甫言)之地,寓载人皇(唐高宗)中兴之望。清盛于人文蔚起(潘之彪语)之时,卓有完人(张鹏翮)安国之梁。今鼎于中华复兴时代,功悬日月昭朗之邦。千年古邑,香沉桂府。先师立学,象教生庠。青灯化之夜霁,龙门屈之鱼翔。黎民昧之显晦,震旦觉之田粮。芙蓉之座,尚有危冠童子;生莲之石,岂无萝薜衣裳?德术鲜明,造化宫商仰信;开宗既始,誓传龙马图光。昔乎梓潼奎阁,遥映环溪秀景;今之南池学塾,善存养读遗芳。嗟乎,飞雪千里,不削松柏之志;名都十域,非比齐夷之乡。奉百家之栗米,滋孤贫于仁爱;视四野之青泥,建恩泽于赤疆。聚三兴之沃土,书诗谣于薄赋;持风云之墨砚,继往学于文昌。此为钟鼓锵锵之意也。

鹧鸪天:

半坐青山半座房,千年古韵显文昌。

残垣未碎扛风雨,柴字成灰掩断肠。

平岁月,抚沧桑,功名淡处稻花香。

蓬船载起村墟美,墨砚湖边揽夕阳。