在遂宁市安居区玉丰镇的生产工厂里,省级非物质文化遗产遂宁竹编的第六代传承人赵恒正拿着一根竹子仔细端详。

清晨,这根竹子才刚从竹林中砍回来,靠近水源、生长两年,形态匀称无虫蛀。在赵恒眼中,这不是一根普通的竹子,而是悠久竹编技艺的载体,是中华竹文化的延续。

遂宁竹编起源于清代末期,以竹席编织闻名。随着一代代传承人的传播推广,如今的手艺人结合各地竹编优势,开发出具有遂宁特色文化的竹编字画。如今,在黄峨古镇和海龙凯歌的展厅里,在各种非遗活动的宣传活动上,这些精美的竹编作品静静地诉说着这门技艺的历史与传承。

竹编之路

从耳濡目染到传承责任

赵恒今年30岁,其竹编学习始于儿时的耳濡目染。在安居区石洞镇,传统竹编技艺有着深厚的基础。丰厚优质的茨竹资源、浪漫美好的传说,让竹编成为石洞人代代相传的技艺,赵恒所在的赵氏家族便是杰出代表。“家族对竹编传承要从民国时算起,第一代是我的曾祖赵二新,然后就在家族内代代相传。”

赵恒依稀记得,小时候依偎在爷爷赵从体身旁,看其编织竹编的场景。“爷爷总是说,选竹子要选直的,要有韧劲,经得起刀劈火烧,做竹编才好看,做人也要像做竹编一样。”时隔数十年,赵恒仍对遂宁竹编第二代传人——赵从体的质朴教诲记忆犹新。

赵恒潜心制作遂宁竹编非遗文创产品

然后就是父母的身体力行。在赵恒的记忆里,父母总是仔细地、慢慢地编织竹编。正所谓“慢工出细活”,一件件小巧精致又带着浓浓竹香的竹编作品诞生,让一旁观看的赵恒颇感“神奇和有趣”。

“久而久之,我便对竹编有了兴趣。”赵恒笑着说。15岁左右,他开始正式学习竹编。从最初的兴趣,到长大后对于这门悠久技艺的热爱和不舍,让赵恒决定以竹编作为自己人生的努力方向。

“时间久了,觉得这门技艺如果失传了有些可惜,所以决定接手并传承下去。”接手后,赵恒才感受到肩上的重担。“正式接手后就有义务将它传承好,非遗文化不能在我这断绝,慢慢地就成了一种责任。”这种责任感支撑着他在产品无法售卖、传承受阻的情况下依旧坚持。

“十位竹编匠人只有一位会制丝。”赵恒缓缓道出遂宁竹编最难的一项技艺。百斤竹八两丝的说法并非夸张,竹编字画所用的是每根竹子最具韧性的部分,一根竹子只取中间一节表面一层。没有固定的标准与测量工具,一切全靠匠人的手上触感。这是机器无法取代的技艺,也是非遗传承最难的部分。

非遗延伸

从竹包装到竹建筑

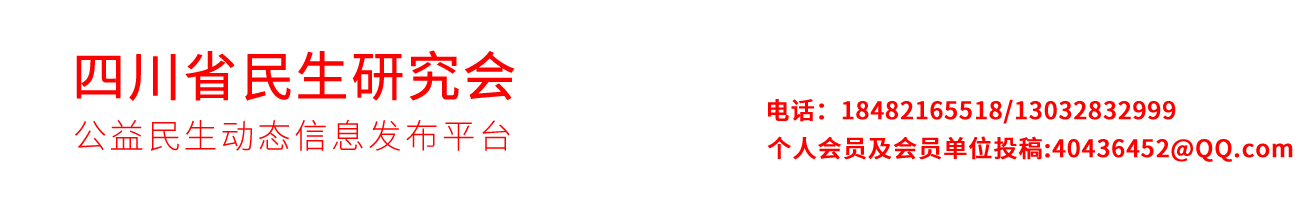

目前,遂宁竹编产品主要分为三大类:非遗文创类、竹建筑类和竹包装类。后两种都是非遗的延伸产品,也是让竹编技艺能够持续生存下去的经济支撑。

遂宁竹编所做的竹建筑

“单纯的非遗产品,是不好卖的。”赵恒坦言,这些年来,他和团队试着开发更多能够适应市场的竹编产品。

从2008年开始,他们便开始做竹包装产品。“当时生存都成问题,内心又不想放弃竹编,一番挣扎下,竹包装成为我们的创新产品。”赵恒回忆着当时的艰难,因为没有机械、缺乏资金,所有的竹包装产品完全只能靠剪刀用手工去剪,工人们的辛苦自不用多说。

好在辛苦有了回报。

“我们生产的竹包装产品在整个四川同类产品中占40%左右,客户包括南大、焙里思、徐老三、524红薯、爱达乐、冠生园等知名品牌。”赵恒补充道,“冠生园在四川的几乎所有分厂都是我们提供的竹包装。”

竹建筑项目更是遍布各地——遂宁、成都、绵阳、巴中、宜宾、简阳,省外有云南、陕西、山西、新疆。

“菊乐集团的生态养殖基地、陕西周至的水街、陕西黄陵国家森林公园、新疆和田地区墨玉县的水库,都有我们制作的竹建筑。”赵恒笑着说,言语间透露出深深的自豪。

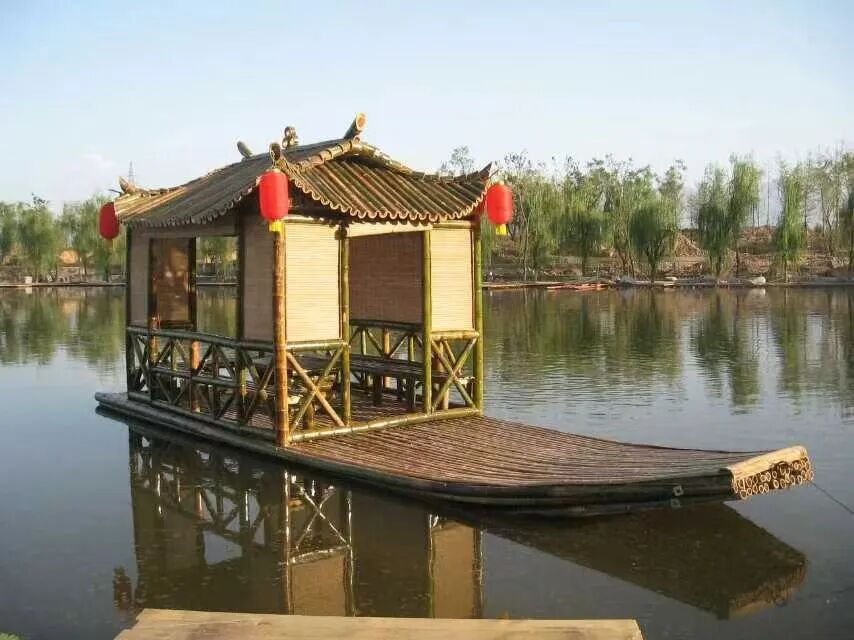

2015年,接手陕西省西安市周至县的水街项目,是赵恒及其团队第一次做省外的竹建筑。

“当时对方只订了一艘竹船,费用不高。算上我们采用的材料及运费和人工,师傅们的住宿、车费这些加起来基本上是不赚钱或者是亏本的。”赵恒回忆,但正是这次尝试带来了转机。

竹船还在制作时,其颇具特色的造型便吸引了不少游客围观。“许多游客都说从来没见过用竹子做的船,又古朴又漂亮。”赵恒笑着回忆,第一艘竹船完工后,受到了客户非常好的反馈。

为水街景区所做的竹船

“很快,水街景区又找我们做20艘竹船,我们还结合竹排、竹亭、乌篷船等元素,为整个景区增色不少,对方非常满意。后续,通过水街竹船的爆火,我们还在陕西其他地方接了不少竹建筑的订单。”

传承之困

市场认可与学习周期

遂宁竹编最大的问题是传承。赵恒指出了两个主要困境:一是学习周期长,少则1年多则3年,很少有人能在完全脱离社会的状态下坚持这么久;二是市场认可度不高。“竹编在人们印象中一直是作为生活用具的廉价商品,无论多么精美,始终无法改变竹编产品就是‘便宜’的标签。”这导致即使有人能够坚持学习竹编,也面临学成后作品售卖不出去的困境,进而导致学习的人更少。

幸运的是,近年来,转机开始出现。

赵恒与学生们互动

“年轻人对传统非遗文化和技艺的兴趣在逐步提高,这是一件非常好的事情。”赵恒欣喜地说,“因为有了年轻人的加入,带来了很多新的想法与思路,为非遗传承带来新的出路与活力。”

不久前,在遂宁市文化馆开展的校馆合作活动中,赵恒和父亲一起与来自四川职业技术学院的一众大学生们面对面交流技艺,热议非遗文化。

“体验课中,同学们的积极性很高,因为竹编的难度较大,以前一些体验活动中,人们很难独立完成一件作品。但那天我看到,同学们遇到不会的地方会积极询问,最后每个同学都自己独立完成了一件作品。”

未来愿景

让遂宁竹编产品畅销

有好产品,还得有好营销。如何让竹编产品畅销?赵恒认为短视频等网络宣传手段至关重要。“年轻人对优秀传统文化技艺的喜爱与日俱增,但缺乏了解的渠道,这需要我们传承人去主动宣传。”为此,他们开通了一些网络宣传渠道及网络售卖渠道。

对于未来,赵恒有几个设想:在高校设立非遗社团,吸纳对传统文化感兴趣的同学加入;举办非遗技艺比赛;将非遗技艺纳入选修课程;在高校举办非遗工作室,让传承人与高校师生合作创新。

“大部分传承人因全心全意将自己投身到技艺中,在设计与潮流方面十分欠缺,而高校的师生恰恰是走在时代潮流前列的人群,两方结合必然会创作出突破传统的创新型非遗作品。”赵恒笃定地说。打小就接触,成人后又从事竹编工作多年,热爱竹编已深深刻在了赵恒的骨子里。

站在琳琅满目的竹编作品前,赵恒的目光专注而又深情。那些细细的竹丝,不仅编织出一幅幅精美的字画,更编织着一个非遗传承人对文化传承的坚守与梦想。

“希望遂宁竹编能得到所有人的认可,传统技艺传承能得到社会各界的支持。当我们带着非遗产品走出国门时,可以骄傲地说,这是中华民族的优秀非遗文化产品。”赵恒说着,眼里闪着光。(来源:遂宁文联/全媒体 何杨)